Нервная система есть. Центральная нервная система человека

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

сложная сеть структур, пронизывающая весь организм и обеспечивающая саморегуляцию его жизнедеятельности благодаря способность реагировать на внешние и внутренние воздействия (стимулы). Основные функции нервной системы - получение, хранение и переработка информации из внешней и внутренней среды, регуляция и координация деятельности всех органов и органных систем. У человека, как и у всех млекопитающих, нервная система включает три основных компонента: 1) нервные клетки (нейроны); 2) связанные с ними клетки глии, в частности клетки нейроглии, а также клетки, образующие неврилемму; 3) соединительная ткань. Нейроны обеспечивают проведение нервных импульсов; нейроглия выполняет опорные, защитные и трофические функции как в головном, так и в спинном мозгу, а неврилемма, состоящая преимущественно из специализированных, т.н. шванновских клеток, участвует в образовании оболочек волокон периферических нервов; соединительная ткань поддерживает и связывает воедино различные части нервной системы. Нервную систему человека подразделяют по-разному. Анатомически она состоит из центральной нервной системы (ЦНС) и периферической нервной системы (ПНС). ЦНС включает головной и спинной мозг, а ПНС, обеспечивающая связь ЦНС с различными частями тела, - черепно-мозговые и спинномозговые нервы, а также нервные узлы (ганглии) и нервные сплетения, лежащие вне спинного и головного мозга.

Нейрон.

Структурно-функциональной единицей нервной системы является нервная клетка - нейрон. По оценкам, в нервной системе человека более 100 млрд. нейронов. Типичный нейрон состоит из тела (т.е. ядерной части) и отростков, одного обычно неветвящегося отростка, аксона, и нескольких ветвящихся - дендритов. По аксону импульсы идут от тела клетки к мышцам, железам или другим нейронам, тогда как по дендритам они поступают в тело клетки. В нейроне, как и в других клетках, есть ядро и ряд мельчайших структур - органелл (см.

также КЛЕТКА). К ним относятся эндоплазматический ретикулум, рибосомы, тельца Ниссля (тигроид), митохондрии, комплекс Гольджи, лизосомы, филаменты (нейрофиламенты и микротрубочки).

Нервный импульс. Если раздражение нейрона превышает определенную пороговую величину, то в точке стимуляции возникает серия химических и электрических изменений, которые распространяются по всему нейрону. Передающиеся электрические изменения называются нервным импульсом. В отличие от простого электрического разряда, который из-за сопротивления нейрона будет постепенно ослабевать и сумеет преодолеть лишь короткое расстояние, гораздо медленнее "бегущий" нервный импульс в процессе распространения постоянно восстанавливается (регенерирует). Концентрации ионов (электрически заряженных атомов) - главным образом натрия и калия, а также органических веществ - вне нейрона и внутри него неодинаковы, поэтому нервная клетка в состоянии покоя заряжена изнутри отрицательно, а снаружи положительно; в результате на мембране клетки возникает разность потенциалов (т.н. "потенциал покоя" равен примерно -70 милливольтам). Любые изменения, которые уменьшают отрицательный заряд внутри клетки и тем самым разность потенциалов на мембране, называются деполяризацией. Плазматическая мембрана, окружающая нейрон, - сложное образование, состоящее из липидов (жиров), белков и углеводов. Она практически непроницаема для ионов. Но часть белковых молекул мембраны формирует каналы, через которые определенные ионы могут проходить. Однако эти каналы, называемые ионными, открыты не постоянно, а, подобно воротам, могут открываться и закрываться. При раздражении нейрона некоторые из натриевых (Na+) каналов открываются в точке стимуляции, благодаря чему ионы натрия входят внутрь клетки. Приток этих положительно заряженных ионов снижает отрицательный заряд внутренней поверхности мембраны в области канала, что приводит к деполяризации, которая сопровождается резким изменением вольтажа и разрядом - возникает т.н. "потенциал действия", т.е. нервный импульс. Затем натриевые каналы закрываются. Во многих нейронах деполяризация вызывает также открытие калиевых (K+) каналов, вследствие чего ионы калия выходят из клетки. Потеря этих положительно заряженных ионов вновь увеличивает отрицательный заряд на внутренней поверхности мембраны. Затем калиевые каналы закрываются. Начинают работать и другие мембранные белки - т.н. калий-натриевые насосы, обеспечивающие перемещение Na+ из клетки, а K+ внутрь клетки, что, наряду с деятельностью калиевых каналов, восстанавливает исходное электрохимическое состояние (потенциал покоя) в точке стимуляции. Электрохимические изменения в точке стимуляции вызывают деполяризацию в прилегающей точке мембраны, запуская в ней такой же цикл изменений. Этот процесс постоянно повторяется, причем в каждой новой точке, где происходит деполяризация, рождается импульс той же величины, что и в предыдущей точке. Таким образом, вместе с возобновляющимся электрохимическим циклом нервный импульс распространяется по нейрону от точки к точке. Нервы, нервные волокна и ганглии. Нерв - это пучок волокон, каждое из которых функционирует независимо от других. Волокна в нерве организованы в группы, окруженные специализированной соединительной тканью, в которой проходят сосуды, снабжающие нервные волокна питательными веществами и кислородом и удаляющие диоксид углерода и продукты распада. Нервные волокна, по которым импульсы распространяются от периферических рецепторов к ЦНС (афферентные), называют чувствительными или сенсорными. Волокна, передающие импульсы от ЦНС к мышцам или железам (эфферентные), называют двигательными или моторными. Большинство нервов смешанные и состоят как из чувствительных, так и из двигательных волокон. Ганглий (нервный узел) - это скопление тел нейронов в периферической нервной системе. Волокна аксонов в ПНС окружены неврилеммой - оболочкой из шванновских клеток, которые располагаются вдоль аксона, как бусины на нити. Значительное число этих аксонов покрыто дополнительной оболочкой из миелина (белково-липидного комплекса); их называют миелинизированными (мякотными). Волокна же, окруженные клетками неврилеммы, но не покрытые миелиновой оболочкой, называют немиелинизированными (безмякотными). Миелинизированные волокна имеются только у позвоночных животных. Миелиновая оболочка формируется из плазматической мембраны шванновских клеток, которая накручивается на аксон, как моток ленты, образуя слой за слоем. Участок аксона, где две смежные шванновские клетки соприкасаются друг с другом, называется перехватом Ранвье. В ЦНС миелиновая оболочка нервных волокон образована особым типом глиальных клеток - олигодендроглией. Каждая из этих клеток формирует миелиновую оболочку сразу нескольких аксонов. Немиелинизированные волокна в ЦНС лишены оболочки из каких-либо специальных клеток. Миелиновая оболочка ускоряет проведение нервных импульсов, которые "перескакивают" от одного перехвата Ранвье к другому, используя эту оболочку как связующий электрический кабель. Скорость проведения импульсов возрастает с утолщением миелиновой оболочки и колеблется от 2 м/с (по немиелинизированным волокнам) до 120 м/с (по волокнам, особенно богатым миелином). Для сравнения: скорость распространения электрического тока по металлическим проводам - от 300 до 3000 км/с.

Cинапс. Каждый нейрон имеет специализированную связь с мышцами, железами или другими нейронами. Зона функционального контакта двух нейронов называется синапсом. Межнейронные синапсы образуются между различными частями двух нервных клеток: между аксоном и дендритом, между аксоном и телом клетки, между дендритом и дендритом, между аксоном и аксоном. Нейрон, посылающий импульс к синапсу, называют пресинаптическим; нейрон, получающий импульс, - постсинаптическим. Синаптическое пространство имеет форму щели. Нервный импульс, распространяющийся по мембране пресинаптического нейрона, достигает синапса и стимулирует высвобождение особого вещества - нейромедиатора - в узкую синаптическую щель. Молекулы нейромедиатора диффундируют через щель и связываются с рецепторами на мембране постсинаптического нейрона. Если нейромедиатор стимулирует постсинаптический нейрон, его действие называют возбуждающим, если подавляет - тормозным. Результат суммации сотен и тысяч возбуждающих и тормозных импульсов, одновременно стекающихся к нейрону, - основной фактор, определяющий, будет ли этот постсинаптический нейрон генерировать нервный импульс в данный момент. У ряда животных (например, у лангуста) между нейронами определенных нервов устанавливается особо тесная связь с формированием либо необычно узкого синапса, т.н. щелевого соединения, либо, если нейроны непосредственно контактируют друг с другом, плотного соединения. Нервные импульсы проходят через эти соединения не при участии нейромедиатора, а непосредственно, путем электрической передачи. Немногочисленные плотные соединения нейронов имеются и у млекопитающих, в том числе у человека.

Регенерация. К моменту рождения человека все его нейроны и большая часть межнейронных связей уже сформированы, и в дальнейшем образуются лишь единичные новые нейроны. Когда нейрон погибает, он не заменяется новым. Однако оставшиеся могут брать на себя функции утраченной клетки, образуя новые отростки, которые формируют синапсы с теми нейронами, мышцами или железами, с которыми был связан утраченный нейрон. Перерезанные или поврежденные волокна нейронов ПНС, окруженные неврилеммой, могут регенерировать, если тело клетки осталось сохранным. Ниже места перерезки неврилемма сохраняется в виде трубчатой структуры, и та часть аксона, которая осталась связанной с телом клетки, растет по этой трубке, пока не достигнет нервного окончания. Таким образом восстанавливается функция поврежденного нейрона. Аксоны в ЦНС, не окруженные неврилеммой, по-видимому, не способны вновь прорастать к месту прежнего окончания. Однако многие нейроны ЦНС могут давать новые короткие отростки - ответвления аксонов и дендритов, формирующие новые синапсы.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

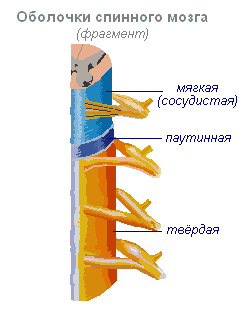

ЦНС состоит из головного и спинного мозга и их защитных оболочек. Самой наружной является твердая мозговая оболочка, под ней расположена паутинная (арахноидальная), а затем мягкая мозговая оболочка, сращенная с поверхностью мозга. Между мягкой и паутинной оболочками находится подпаутинное (субарахноидальное) пространство, содержащее спинномозговую (цереброспинальную) жидкость, в которой как головной, так и спинной мозг буквально плавают. Действие выталкивающей силы жидкости приводит к тому, что, например, головной мозг взрослого человека, имеющий массу в среднем 1500 г, внутри черепа реально весит 50-100 г. Мозговые оболочки и спинномозговая жидкость играют также роль амортизаторов, смягчающих всевозможные удары и толчки, которые испытывает тело и которые могли бы привести к повреждению нервной системы. ЦНС образована из серого и белого вещества. Серое вещество составляют тела клеток, дендриты и немиелинизированные аксоны, организованные в комплексы, которые включают бесчисленное множество синапсов и служат центрами обработки информации, обеспечивая многие функции нервной системы. Белое вещество состоит из миелинизированных и немиелинизированных аксонов, выполняющих роль проводников, передающих импульсы из одного центра в другой. В состав серого и белого вещества входят также клетки глии. Нейроны ЦНС образуют множество цепей, которые выполняют две основные функции: обеспечивают рефлекторную деятельность, а также сложную обработку информации в высших мозговых центрах. Эти высшие центры, например зрительная зона коры (зрительная кора), получают входящую информацию, перерабатывают ее и передают ответный сигнал по аксонам. Результат деятельности нервной системы - та или иная активность, в основе которой лежит сокращение или расслабление мышц либо секреция или прекращение секреции желез. Именно с работой мышц и желез связан любой способ нашего самовыражения. Поступающая сенсорная информация подвергается обработке, проходя последовательность центров, связанных длинными аксонами, которые образуют специфические проводящие пути, например болевые, зрительные, слуховые. Чувствительные (восходящие) проводящие пути идут в восходящем направлении к центрам головного мозга. Двигательные (нисходящие) пути связывают головной мозг с двигательными нейронами черепно-мозговых и спинномозговых нервов. Проводящие пути обычно организованы таким образом, что информация (например, болевая или тактильная) от правой половины тела поступает в левую часть мозга и наоборот. Это правило распространяется и на нисходящие двигательные пути: правая половина мозга управляет движениями левой половины тела, а левая половина - правой. Из этого общего правила, однако, есть несколько исключений. Головной мозг состоит из трех основных структур: больших полушарий, мозжечка и ствола. Большие полушария - самая крупная часть мозга - содержат высшие нервные центры, составляющие основу сознания, интеллекта, личности, речи, понимания. В каждом из больших полушарий выделяют следующие образования: лежащие в глубине обособленные скопления (ядра) серого вещества, которые содержат многие важные центры; расположенный над ними крупный массив белого вещества; покрывающий полушария снаружи толстый слой серого вещества с многочисленными извилинами, составляющий кору головного мозга. Мозжечок тоже состоит из расположенного в глубине серого вещества, промежуточного массива белого вещества и наружного толстого слоя серого вещества, образующего множество извилин. Мозжечок обеспечивает главным образом координацию движений. Ствол мозга образован массой серого и белого вещества, не разделенной на слои. Ствол тесно связан с большими полушариями, мозжечком и спинным мозгом и содержит многочисленные центры чувствительных и двигательных проводящих путей. Первые две пары черепно-мозговых нервов отходят от больших полушарий, остальные же десять пар - от ствола. Ствол регулирует такие жизненно важные функции, как дыхание и кровообращение.

См. также ГОЛОВНОЙ МОЗГ ЧЕЛОВЕКА .

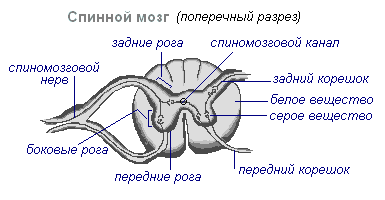

Спинной мозг. Находящийся внутри позвоночного столба и защищенный его костной тканью спинной мозг имеет цилиндрическую форму и покрыт тремя оболочками. На поперечном срезе серое вещество имеет форму буквы Н или бабочки. Серое вещество окружено белым веществом. Чувствительные волокна спинномозговых нервов заканчиваются в дорсальных (задних) отделах серого вещества - задних рогах (на концах Н, обращенных к спине). Тела двигательных нейронов спинномозговых нервов расположены в вентральных (передних) отделах серого вещества - передних рогах (на концах Н, удаленных от спины). В белом веществе проходят восходящие чувствительные проводящие пути, заканчивающиеся в сером веществе спинного мозга, и нисходящие двигательные пути, идущие от серого вещества. Кроме того, многие волокна в белом веществе связывают различные отделы серого вещества спинного мозга.

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

ПНС обеспечивает двустороннюю связь центральных отделов нервной системы с органами и системами организма. Анатомически ПНС представлена черепно-мозговыми (черепными) и спинномозговыми нервами, а также относительно автономной энтеральной нервной системой, локализованной в стенке кишечника. Все черепно-мозговые нервы (12 пар) разделяют на двигательные, чувствительные либо смешанные. Двигательные нервы начинаются в двигательных ядрах ствола, образованных телами самих моторных нейронов, а чувствительные нервы формируются из волокон тех нейронов, тела которых лежат в ганглиях за пределами мозга. От спинного мозга отходит 31 пара спинномозговых нервов: 8 пар шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 1 копчиковая. Их обозначают в соответствии с положением позвонков, прилежащих к межпозвоночным отверстиям, из которых выходят данные нервы. Каждый спинномозговой нерв имеет передний и задний корешки, которые, сливаясь, образуют сам нерв. Задний корешок содержит чувствительные волокна; он тесно связан со спинальным ганглием (ганглием заднего корешка), состоящим из тел нейронов, аксоны которых образуют эти волокна. Передний корешок состоит из двигательных волокон, образованных нейронами, клеточные тела которых лежат в спинном мозге.

ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Вегетативная, или автономная, нервная система регулирует деятельность непроизвольных мышц, сердечной мышцы и различных желез. Ее структуры расположены как в центральной нервной системе, так и в периферической. Деятельность вегетативной нервной системы направлена на поддержание гомеостаза, т.е. относительно стабильного состояния внутренней среды организма, например постоянной температуры тела или кровяного давления, соответствующего потребностям организма. Сигналы от ЦНС поступают к рабочим (эффекторным) органам через пары последовательно соединенных нейронов. Тела нейронов первого уровня располагаются в ЦНС, а их аксоны оканчиваются в вегетативных ганглиях, лежащих за пределами ЦНС, и здесь образуют синапсы с телами нейронов второго уровня, аксоны которых непосредственно контактируют с эффекторными органами. Первые нейроны называют преганглионарными, вторые - постганглионарными. В той части вегетативной нервной системы, которую называют симпатической, тела преганглионарных нейронов расположены в сером веществе грудного (торакального) и поясничного (люмбального) отделов спинного мозга. Поэтому симпатическую систему называют также торако-люмбальной. Аксоны ее преганглионарных нейронов оканчиваются и образуют синапсы с постганглионарными нейронами в ганглиях, расположенных цепочкой вдоль позвоночника. Аксоны постганглионарных нейронов контактируют с эффекторными органами. Окончания постганглионарных волокон выделяют в качестве нейромедиатора норадреналин (вещество, близкое к адреналину), и потому симпатическая система определяется также как адренергическая. Симпатическую систему дополняет парасимпатическая нервная система. Тела ее преганглинарных нейронов расположены в стволе мозга (интракраниально, т.е. внутри черепа) и крестцовом (сакральном) отделе спинного мозга. Поэтому парасимпатическую систему называют также кранио-сакральной. Аксоны преганглионарных парасимпатических нейронов оканчиваются и образуют синапсы с постганглионарными нейронами в ганглиях, расположенных вблизи рабочих органов. Окончания постганглионарных парасимпатических волокон выделяют нейромедиатор ацетилхолин, на основании чего парасимпатическую систему называют также холинергической. Как правило, симпатическая система стимулирует те процессы, которые направлены на мобилизацию сил организма в экстремальных ситуациях или в условиях стресса. Парасимпатическая же система способствует накоплению или восстановлению энергетических ресурсов организма. Реакции симпатической системы сопровождаются расходом энергетических ресурсов, повышением частоты и силы сердечных сокращений, возрастания кровяного давления и содержания сахара в крови, а также усилением притока крови к скелетным мышцам за счет уменьшения ее притока к внутренним органам и коже. Все эти изменения характерны для реакции "испуга, бегства или борьбы". Парасимпатическая система, наоборот, уменьшает частоту и силу сердечных сокращений, снижает кровяное давление, стимулирует пищеварительную систему. Симпатическая и парасимпатическая системы действуют координированно, и их нельзя рассматривать как антагонистические. Они сообща поддерживают функционирование внутренних органов и тканей на уровне, соответствующем интенсивности стресса и эмоциональному состоянию человека. Обе системы функционируют непрерывно, но уровни их активности колеблются в зависимости от ситуации.

РЕФЛЕКСЫ

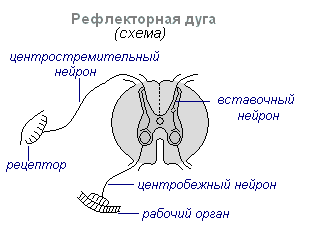

Когда на рецептор сенсорного нейрона воздействует адекватный стимул, в нем возникает залп импульсов, запускающих ответное действие, именуемое рефлекторным актом (рефлексом). Рефлексы лежат в основе большинства проявлений жизнедеятельности нашего организма. Рефлекторный акт осуществляет т.н. рефлекторная дуга; этим термином обозначают путь передачи нервных импульсов от точки исходной стимуляции на теле до органа, совершающего ответное действие. Дуга рефлекса, вызывающего сокращение скелетной мышцы, состоит по меньшей мере из двух нейронов: чувствительного, тело которого расположено в ганглии, а аксон образует синапс с нейронами спинного мозга или ствола мозга, и двигательного (нижнего, или периферического, мотонейрона), тело которого находится в сером веществе, а аксон оканчивается двигательной концевой пластинкой на скелетных мышечных волокнах. В рефлекторную дугу между чувствительным и двигательным нейронами может включаться и третий, промежуточный, нейрон, расположенный в сером веществе. Дуги многих рефлексов содержат два и более промежуточных нейрона. Рефлекторные действия осуществляются непроизвольно, многие из них не осознаются. Коленный рефлекс, например, вызывается постукиванием по сухожилию четырехглавой мышцы в области колена. Это двухнейронный рефлекс, его рефлекторная дуга состоит из мышечных веретен (мышечных рецепторов), чувствительного нейрона, периферического двигательного нейрона и мышцы. Другой пример - рефлекторное отдергивание руки от горячего предмета: дуга этого рефлекса включает чувствительный нейрон, один или несколько промежуточных нейронов в сером веществе спинного мозга, периферический двигательный нейрон и мышцу. Многие рефлекторные акты имеют значительно более сложный механизм. Так называемые межсегментарные рефлексы складываются из комбинаций более простых рефлексов, в осуществлении которых принимают участие многие сегменты спинного мозга. Благодаря таким рефлексам обеспечивается, например, координация движений рук и ног при ходьбе. К сложным рефлексам, замыкающимся в головном мозге, относятся движения, связанные с поддержанием равновесия. Висцеральные рефлексы, т.е. рефлекторные реакции внутренних органов, опосредуются вегетативной нервной системой; они обеспечивают опорожнение мочевого пузыря и многие процессы в пищеварительной системе.

См. также РЕФЛЕКС .

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Поражения нервной системы возникают при органических заболеваниях или травмах головного и спинного мозга, мозговых оболочек, периферических нервов. Диагностика и лечение заболеваний и травм нервной системы составляют предмет особой отрасли медицины - неврологии. Психиатрия и клиническая психология занимаются главным образом психическими расстройствами. Сферы этих медицинских дисциплин часто перекрываются. См. отдельные заболевания нервной системы: АЛЬЦГЕЙМЕРА БОЛЕЗНЬ ;

ИНСУЛЬТ ;

МЕНИНГИТ ;

НЕВРИТ ;

ПАРАЛИЧ ;

ПАРКИНСОНА БОЛЕЗНЬ ;

ПОЛИОМИЕЛИТ ;

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ ;

СТОЛБНЯК ;

ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ ;

ХОРЕЯ ;

ЭНЦЕФАЛИТ ;

ЭПИЛЕПСИЯ .

См. также

АНАТОМИЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ;

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА .

ЛИТЕРАТУРА

Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. М., 1988 Физиология человека, под ред. Р.Шмидта, Г.Тевса, т. 1. М., 1996

Энциклопедия Кольера. - Открытое общество . 2000 .

совокупность нервных образований у позвоночных животных и человека, посредством коих реализуется восприятие действующих на организм раздражителей, обработка возникающих при этом импульсов возбуждения, формирование ответных реакций. Благодаря ей обеспечивается функционирование организма как единого целого:

1) контакты с внешним миром;

2) реализация целей;

3) координация работы внутренних органов;

4) целостная адаптация организма.

В качестве основного структурного и функционального элемента системы нервной выступает нейрон. Выделяются:

1) система нервная центральная - коя состоит из мозга головного и спинного;

2) система нервная периферическая - коя состоит из нервов, отходящих от мозга головного и спинного, из межпозвоночных нервных узлов, а также из периферического отдела системы нервной вегетативной;

3) система нервная вегетативная - структуры системы нервной, обеспечивающие управление вегетативными функциями организма.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

англ. nervous system) - совокупность нервных образований в организме человека и позвоночных животных. Ее основные функции: 1) обеспечение контактов с внешним миром (восприятие информации, организация реакций организма - от простых ответов на раздражители до сложных поведенческих актов); 2) реализация целей и намерений человека; 3) интеграция внутренних органов в системы, координация и регуляция их деятельности (см. Гомеостаз); 4) организация целостного функционирования и развития организма.

Структурно-функциональным элементом Н. с. является нейрон - нервная клетка, состоящая из тела, дендритов (рецепторный и интегрирующий аппарат нейрона) и аксона (его эфферентная часть). На концевых разветвлениях аксона находятся специальные образования, контактирующие с телом и дендритами др. нейронов, - синапсы. Синапсы бывают 2 видов - возбудительные и тормозные, с их помощью происходит соответственно передача или блокада проходящей по волокну импульсной посылки на нейрон-адресат.

Взаимодействие постсинаптических возбудительных и тормозных эффектов на одном нейроне создает многообусловленность ответа клетки, являющейся простейшим элементом интеграции. Нейроны, дифференцированные по структуре и функции, объединены в нейронные модули (нейронные ансамбли) - след. ступень интеграции, обеспечивающая высокую пластичность организации функций мозга (см. Пластичность н. с).

Н. с. делится на центральную и периферическую. Ц. н. с. состоит из головного мозга, который находится в полости черепа, и спинного мозга, расположенного в позвоночнике. Головной мозг, особенно его кора, - важнейший орган психической деятельности. Спинной мозг осуществляет г. о. прирожденные формы поведения. Периферическая Н. с. состоит из нервов, отходящих от головного и Спинного мозга (т. н. черепно-мозговые и спинномозговые нервы), межпозвоночных нервных узлов, а также из периферического отдела вегетативной Н. с. - скоплений нервных клеток (ганглиев) с подходящими к ним (преганглионарными) и отходящими от них (постганглионарными) нервами.

Управление вегетативными функциями организма (пищеварение, кровообращение, дыхание, обмен веществ и т. д.) осуществляет вегетативная Н. с, которая делится на симпатический и парасимпатический отделы: 1 -й отдел мобилизует функции организма в состоянии повышенного психического напряжения, 2-й - обеспечивает функционирование внутренних органов в нормальных условиях. Си. Блоки мозга, Глубокие структуры мозга, Кора головного мозга, Нейрон-детектор, Свойства н. с. (Н. В. Дубровинская, Д. А. Фарбер.)

СИСТЕМА НЕРВНАЯ

nervous system) - совокупность анатомических структур, образованных нервной тканью. Нервная система состоит из множества нейронов, передающих информацию в виде нервных импульсов в различные участки тела и получающих ее от них для поддержания активной жизнедеятельности организма. Нервная система подразделяется на центральную и периферическую. Головной и спинной мозг образуют центральную нервную систему; к периферической относятся парные спинномозговые и черепные нервы с их корешками, их ветви, нервные окончания и ганглии. Существует еще одна классификация, согласно которой единую нервную систему также условно подразделяют на две части: соматическую (анимальную) и вегетативную (автономную). Соматическая нервная система иннервирует главным образом органы сомы (тело, поперечнополосатые, или скелетные, мышцы, кожу) и некоторые внутренние органы (язык, гортань, глотка), обеспечивает связь организма с внешней средой. Вегетативная (автономная) нервная система иннервирует все внутренности, железы, в том числе и эндокринные, гладкие мышцы органов и кожи, сосуды и сердце, регулирует обменные процессы во всех органах и тканях. Вегетативная нервная система, в свою очередь, подразделяется на две части: парасимпатическую и симпатическую. В каждой из них, как и в соматической нервной системе, выделяют центральный и периферический отделы (ред.). Основной структурной и функциональной единицей нервной системы является нейрон (нервная клетка).

Нервная система

Словообразование. Происходит от греч. neuron - жила, нерв и systema - соединение.

Специфика. За счет ее работы обеспечиваются:

Контакты с внешним миром;

Реализация целей;

Координация работы внутренних органов;

Целостная адаптация организма.

В качестве основного структурного и функционального элемента нервной системы выступает нейрон.

Центральная нервная система, которая состоит из головного и спинного мозга,

Периферическая нервная система, состоящая из нервов, отходящих от головного и спинного мозга, межпозвоночных нервных узлов;

Периферический отдел вегетативной нервной системы.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Собирательное обозначение полной системы структур и органов, состоящих из нервной ткани. В зависимости от того, что находится в центре внимания, используются различные схемы выделения частей нервной системы. Наиболее распространенным является анатомическое разделение на центральную нервную систему (головной и спинной мозг) и периферическую нервную систему (все остальное). Другая систематика основывается на функциях, разделяя нервную систему на соматическую нервную систему и автономную нервную систему, первая служит для осуществления произвольных, сознательных сенсорных и моторных функций, а последняя – для висцеральных, автоматических, непроизвольных.

Источник: Система нервная

Система, обеспечивающая интеграцию функций всех органов и тканей, их трофику, связь с внешним миром, чувствительность, движения, сознание, чередование бодрствования и сна, состояние эмоциональных и психических процессов, включая проявления высшей нервной деятельности, развитие которой определяет особенности личности человека. С.н. делится прежде всего на центральную, представленную мозговой тканью (головной и спинной мозг), и периферическую, включающую в себя все остальные структуры нервной системы.

Нервная система является основой любых видов взаимодействия живых существ в окружающем мире, а также системой поддержания гомеостаза у многоклеточных организмов. Чем выше организация живого организма, тем сложнее устроена нервная система. Основная единица нервной системы — это нейрон — клетка, у которой есть короткие отростки дендриты и длинный отросток аксон.

Человеческую нервную систему можно условно разделить на ЦЕНТРАЛЬНУЮ и ПЕРИФЕРИЧЕСКУЮ, а также отдельно выделить вегетативную нервную систему , которая имеет свое представительство как в отделах центральной, так и в отделах периферической нервных систем. Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга, а периферическая нервная система состоит из нервных корешков спинного мозга, черепных, спинно-мозговых и периферических нервов, а так же нервных сплетений.

ГОЛОВНОЙ МОЗГ

состоит из:

двух полушарий,

большого мозга ствола мозга,

мозжечка.

Полушария головного мозга

разделяют на лобные доли, теменные, височные и затылочные доли. Полушария мозга соединены посредством мозолистого тела.

— Лобные доли отвечают за интеллектуальную и эмоциональную сферу, мышление и сложное поведение, осознанные движения, навыки моторной речи и письма.

— Височные доли ответственны за слух звуковое восприятие, вестибулярную информацию, частичный анализ зрительной информации (например — узнавание лиц), сенсорную часть речи, участие в формировании памяти, влияние на эмоциональный фон, за влияние на вегетативную нервную систему посредством связи с лимбической системой.

— Теменные доли ответственны за различные виду чувствительности (тактильная, болевая температурная, глубокие и сложные пространственные виды чувствительности), пространственную ориентацию и пространственные навыки, чтение, счет.

— Затылочные доли — восприятие и анализ зрительной информации.

Ствол мозга представлен промежуточным мозгом (таламус, эпиталамус, гипоталамус и гипофиз), средним мозгом, варолиевым мостом и продолговатым мозгом. Функции ствола головного мозга отвечают за безусловные рефлексы, влияние на экстрапирамидную систему, вкусовые, зрительные, слуховые и вестибулярные рефлексы, надсегментарный уровень вегетативной системы, контроль эндокринной системы, регуляцию гомеостаза, голод и насыщение, жажду, регуляцию цикла сна-бодрствования, регуляцию дыхания и сердечно-сосудистой системы, терморегуляцию.

Мозжечок состоит из двух полушарий и червя, который соединяет полушария мозжечка. Как большие полушария мозга, так и полушария мозжечка исчерчены бороздами и извилинами. В полушариях мозжечка так же имеются ядра с серым веществом. Полушария мозжечка отвечают за координацию движений и вестибулярную функцию, а червь мозжечка — за поддержание равновесия и поз, тонус мышц. Также мозжечок оказывает влияние на вегетативную нервную систему. В головном мозге имеются четыре желудочка, в системе которых циркулирует ликвор и которые связаны с субарахноидальным пространством черепной полости и позвоночного канала.

Спинной мозг состоит из шейного, грудного, поясничного и крестцового отделов, имеет два утолщения: шейное и поясничное, и центральный спинно-мозговой канал (в котором циркулирует ликвор и который в верхних отделах соединяется с четвертым желудочком головного мозга).

Гистологически ткани мозга можно разделить на серое вещество , в котором находятся нейроны, дендриты (короткие отростки нейронов) и глиальные клетки, и белое вещество , в котором пролегают аксоны, длинные отростки нейронов покрытые миелином. В головном мозге серое вещество, расположено преимущественно в коре полушарий головного мозга, в базальных ядрах полушарий и ядрах ствола мозга (средний мозг, мост и продолговатый мозг), а в спинном мозге серое вещество расположено в глубине (в центральных его отделах), а наружные отделы спинного мозга представлены белым веществом.

Периферические нервы можно разделить на двигательные и чувствительные, образующие рефлекторные дуги, которые контролируются отделами центральной нервной системы.

Вегетативная нервная система

имеет разделение на надсегментарную

и сегментарную

.

— Надсегментарная нервная система расположена в лимбико-ретикулярном комплексе (структуры ствола головного мозга, гипоталамуса и лимбической системы).

— Сегментарная часть нервной системы разделяется на симпатическую, парасимпатическую и метасимпатическую нервные системы. Симпатическая и парасимпатическая нервные системы разделяются так же на центральные и периферическую. Центральные отделы парасимпатической нервной системы расположены в среднем и продолговатом мозге, а центральные отделы симпатической нервной системы расположены в отделах спинного мозга. Метасимпатическая нервная система организована нервными сплетениями и ганглиями в стенках внутренних органов грудной клетки (сердце) и брюшной полости (кишечник, мочевой пузырь и т.д.).

Нервные окончания расположены во всем человеческом теле. Они несут важнейшую функцию и являются составной частью всей системы. Строение нервной системы человека представляет сложную разветвленную структуру, которая проходит через весь организм.

Физиология нервной системы является сложной составной структурой.

Нейрон считается основной структурной и функциональной единицей нервной системы. Его отростки формируют волокна, которые возбуждаются при воздействии и передают импульс. Импульсы достигают центров, где подвергаются анализу. Проанализировав полученный сигнал, мозг передает необходимую реакцию на раздражитель соответствующим органам или частям тела. Нервная система человека кратко описывается следующими функциями:

- обеспечение рефлексов;

- регуляция внутренних органов;

- обеспечение взаимодействия организма с внешней средой, путем приспособления тела к изменяющимся внешним условиям и раздражителям;

- взаимодействие всех органов.

Значение нервной системы заключается в обеспечении жизнедеятельности всех частей организма, а также взаимодействии человека с окружающим миром. Строение и функции нервной системы изучаются неврологией.

Структура ЦНС

Анатомия центральной нервной системы (ЦНС) является скоплением нейронных клеток и нейронных отростков спинномозгового отдела и головного мозга. Нейрон – это единица нервной системы.

Функция ЦНС – это обеспечение рефлекторной деятельности и обработка импульсов, поступающих от ПНС.

Особенности строения ПНС

Благодаря ПНС происходит регулирование деятельности всего организма человека. ПНС состоит из черепных и спинномозговых нейронов и волокон, образующих ганглии.

У строение и функции очень сложные, поэтому любое малейшее повреждение, например, повреждение сосудов на ногах, может вызвать серьезные нарушения ее работы. Благодаря ПНС осуществляется контроль за всеми частями организма и обеспечивается жизнедеятельность всех органов. Значение этой нервной системы для организма переоценить невозможно.

ПНС делится на два подразделения – это соматическая и вегетативная системы ПНС.

Выполняет двойную работу – сбор информации от органов чувств, и дальнейшая передача этих данных в ЦНС, а также обеспечение двигательной активности организма, путем передачи импульсов от ЦНС в мышцы. Таким образом, именно нервная система соматическая является инструментом взаимодействия человека с окружающим миром, так как она обрабатывает сигналы, получаемые от органов зрения, слуха и вкусовых рецепторов.

Обеспечивает выполнение функций всех органов. Она контролирует сердцебиение, кровоснабжение, дыхательную деятельность. В ее составе – только двигательные нервы, регулирующие сокращение мышц.

Для обеспечения сердцебиения и кровоснабжения не требуются усилия самого человека – этим управляет именно вегетативная часть ПНС. Принципы строения и функции ПНС изучаются в неврологии.

Отделы ПНС

ПНС также состоит из афферентной нервной системы и эфферентного отдела.

Афферентный отдел представляет собой совокупность сенсорных волокон, которые обрабатывают информацию от рецепторов и передают ее в головной мозг. Работа этого отдела начинается тогда, когда рецептор раздражается из-за какого-либо воздействия.

Эфферентная система отличается тем, что обрабатывает импульсы, передающиеся от головного мозга к эффекторам, то есть мышцам и железам.

Одна из важных частей вегетативного отдела ПНС – это энтеральная нервная система. Энтеральная нервная система формируется из волокон, расположенных в ЖКТ и мочевыделительных путях. Энтеральная нервная система обеспечивает моторику тонкой и толстой кишки. Этот отдел также регулирует секрет, выделяемый в ЖКТ, и обеспечивает местное кровоснабжение.

Значение нервной системы заключается в обеспечении работы внутренних органов, интеллектуальной функции, моторике, чувствительности и рефлекторной деятельности. ЦНС ребенка развивается не только во внутриутробный период, но и на протяжение первого года жизни. Онтогенез нервной системы начинается с первой недели после зачатия.

Основа для развития головного мозга формируется уже на третьей неделе после зачатия. Основные функциональные узлы обозначаются к третьему месяцу беременности. К этому сроку уже сформированы полушария, ствол и спинной мозг. К шестому месяцу высшие отделы мозга уже развиты лучше, чем спинальный отдел.

К моменту появления малыша на свет, наиболее развитым оказывается головной мозг. Размеры мозга у новорожденного составляют примерно восьмую часть веса ребенка и колеблются в пределах 400 г.

Деятельность ЦНС и ПНС сильно понижена в первые несколько дней после рождения. Это может заключаться в обилии новых раздражающих факторов для малыша. Так проявляется пластичность нервной системы, то есть способностью этой структуры перестраиваться. Как правило, повышение возбудимости происходит постепенно, начиная с первых семи дней жизни. Пластичность нервной системы с возрастом ухудшается.

Типы ЦНС

В центрах, расположенных в коре мозга, одновременно взаимодействуют два процесса – торможение и возбуждение. Скорость смены этих состояний определяет типы нервной системы. В то время как возбужден один участок центра ЦНС, другой замедляется. Этим обусловлены особенности интеллектуальной деятельности, такие как внимание, память, сосредоточенность.

Типы нервной системы описывают отличия между скоростью процессов торможения и возбуждения ЦНС у разных людей.

Люди могут отличаться по характеру и темпераменту, в зависимости от особенностей процессов в ЦНС. К ее особенностям относят скорость переключения нейронов с процесса торможения на процесс возбуждения, и наоборот.

Типы нервной системы делятся на четыре вида.

- Слабый тип, или меланхолик, считают наиболее предрасположенным к возникновению неврологических и психоэмоциональных расстройств. Он отличается медленными процессами возбуждения и торможения. Сильный и неуравновешенный тип – это холерик. Этот тип отличается преобладанием процессов возбуждения над процессами торможения.

- Сильный и подвижный – это тип сангвиника. Все процессы, проистекающие в коре головного мозга сильны и активны. Сильный, но инертный, или флегматический тип, отличается низкой скоростью переключения нервных процессов.

Типы нервной системой взаимосвязаны с темпераментами, но эти понятия следует различать, ведь темперамент характеризует набор психоэмоциональных качеств, а тип ЦНС описывает физиологические особенности процессов, происходящих в ЦНС.

Защита ЦНС

Анатомия нервной системы очень сложная. ЦНС и ПНС страдают из-за воздействия стресса, перенапряжения и недостатка питания. Для нормального функционирования ЦНС необходимы витамины, аминокислоты и минералы. Аминокислоты принимают участие в работе мозга и являются строительным материалом для нейронов. Разобравшись, зачем и для чего нужны витамины и аминокислоты, становится ясно, как важно обеспечить организм необходимым количеством этих веществ. Особенно для человека важны глютаминовая кислота, глицин и тирозин. Схема приема витаминно-минеральных комплексов для профилактики заболеваний ЦНС и ПНС подбирается индивидуально лечащим врачом.

Повреждения пучков , врожденные патологии и аномалии развития мозга, а также действие инфекций и вирусов – все это приводит к нарушению работы ЦНС и ПНС и развитию различных патологических состояний. Такие патологии могут вызвать ряд очень опасных заболеваний - обездвиживание, парез, атрофия мышц, энцефалит и многое другое.

Злокачественные новообразования в головном или спинном мозге приводят к ряду неврологических нарушений. При подозрениях на онкологическое заболевания ЦНС назначается анализ - гистология пораженных отделов, то есть обследование состава ткани. Нейрон как часть клетки также может мутировать. Такие мутации позволяет выявить гистология. Гистологический анализ проводится по показаниям врача и заключается в сборе пораженной ткани и ее дальнейшем изучении. При доброкачественных образования также проводится гистология.

В теле человека находится множество нервных окончаний, повреждение которых может вызвать ряд проблем. Повреждение зачастую приводит к нарушению подвижности части тела. Например, повреждение руки может привести к боли на пальцах рук и нарушению их движения. Остеохондроз позвоночника спровоцировать возникновение болей на стопе из-за того, что раздраженный или передавленный нерв посылает болевые импульсы рецепторам. Если болит ступня, люди часто ищут причину в долгой ходьбе или травме, но болевой синдром может быть спровоцирован повреждением в позвоночнике.

При подозрении на повреждение ПНС, а также при любых сопутствующих проблемах необходимо пройти осмотр у специалиста.

В эволюции нервная система претерпела несколько этапов развития, которые стали поворотными пунктами в качественной организации её деятельности. Эти этапы отличаются по количеству и видам нейрональных образований, синапсов, признакам их функциональной специализации, по образованию группировок нейронов, связанных между собой общностью функций. Выделяют три основных этапа структурной организации нервной системы: диффузный, узловой, трубчатый.

Диффузная нервная система наиболее древняя, имеется у кишечнополостных (гидра) животных. Такая нервная система характеризуется множественностью связей соседних элементов, что позволяет возбуждению свободно распространяться по нервной сети во все стороны.

Этот тип нервной системы обеспечивает широкую взаимозаменяемость и тем самым большую надёжность функционирования, однако эти реакции имеют неточный, расплывчатый характер.

Узловой тип нервной системы типичен для червей, моллюсков, ракообразных.

Он характерен тем, что связи нервных клеток организованы определённым образом, возбуждение проходит по жёстко определённым путям. Такая организация нервной системы оказывается более ранимой. Повреждение одного узла вызывает нарушение функций всего организма в целом, но она по своим качествам быстрее и точнее.

Трубчатая нервная система характерна для хордовых, она включает в себя черты диффузного и узлового типов. Нервная система высших животных взяла всё лучшее: высокую надёжность диффузного типа, точность, локальность быстроту организации реакций узлового типа.

Ведущая роль нервной системы

На первом этапе развития мира живых существ взаимодействие между простейшими организмами осуществлялось через водную среду первобытного океана, в которую поступали химические вещества, выделяемые ими. Первой древнейшей формой взаимодействия между клетками многоклеточных организм является химическое взаимодействие посредством продуктов обмена веществ, поступающих в жидкости организма. Такими продуктами обмена веществ, или метаболитами, являются продукты распада белков, углекислота и др. это — гуморальная передача влияний, гуморальный механизм корреляции, или связи между органами.

Гуморальная связь характеризуется следующими особенностями:

- отсутствием точного адреса, по которому направляется химическое вещество, поступающее в кровь или другие жидкости тела;

- химическое вещество распространяется медленно;

- химическое вещество действует в ничтожных количествах и обычно быстро разрушается или выводится из организма.

Гуморальные связи являются общими и для мира животных, и для мира растений. На определённой ступени развития мира животных в связи с появлением нервной системы образуется новая, нервная форма связей и регуляций, которая качественно отличает мир животных от мира растений. Чем выше по своему развитию организм животного, тем большую роль играет взаимодействие органов через нервную систему, которое обозначается как рефлекторное. У высших живых организмов нервная система регулирует гуморальные связи. В отличие от гуморальной связи нервная связь имеет точную направленность к определённому органу и даже группе клеток; связь осуществляется в сотни раз с большей скоростью, чем скорость распространения химических веществ. Переход от гуморальной связи к нервной сопровождался не уничтожением гуморальной связи между клетками тела, а подчинением нервным связям и возникновению нервно-гуморальным связям.

На следующем этапе развития живых существ появляются специальные органы — железы, в которых вырабатываются гормоны, образующиеся из поступающих в организм пищевых веществ. Основная функция нервной системы заключается как в регуляции деятельности отдельных органов между собой, так и во взаимодействии организма как единого целого с окружающей его внешней средой. Любое воздействие внешней среды на организм оказывается, прежде всего, на рецепторы (органы чувств) и осуществляется через посредство изменений, вызываемых внешней средой и нервной системой. По мере развития нервной системы высший её отдел — большие полушария головного мозга — становится «распорядителем и распределителем всей деятельности организма».

Строение нервной системы

Нервная система образована нервной тканью, которая состоит из огромного количества нейронов — нервная клетка с отростками.

Нервная система условно подразделяется на центральную и периферическую.

Центральная нервная система включает головной и спинной мозг, а периферическая нервная система - нервы, отходящие от них.

Головной и спинной мозг представляют собой совокупность нейронов. На поперечном разрезе мозга различают белое и серое вещество. Серое вещество состоит из нервных клеток, а белое - из нервных волокон, являющихся отростками нервных клеток. В различных отделах центральной нервной системы расположение белого и серого вещества неодинаково. В спинном мозге серое вещество находится внутри, а белое — снаружи, в головном же (большие полушария, мозжечок), наоборот — серое вещество — снаружи, белое — внутри. В различных отделах головного мозга имеются отдельные скопления нервных клеток (серого вещества), расположенные внутри белого вещества, - ядра . Скопления нервных клеток находятся и за пределами центральной нервной системы. Они называются узлами и относятся к периферической нервной системе.

Рефлекторная деятельность нервной системы

Основной формой деятельности нервной системы является рефлекс. Рефлекс - реакция организма на изменение внутренней или внешней среды, осуществляемая при участии центральной нервной системы в ответ на раздражение рецепторов.

При всяком раздражении возбуждение с рецепторов передаётся по центростремительным нервным волокнам в центральную нервную систему, откуда через вставочный нейрон по центробежным волокнам оно идёт на периферию к тому или иному органу, деятельность которого изменяется. Весь этот путь через центральную нервную систему к рабочему органу, называется рефлекторной дугой образован обычно тремя нейронами: чувствительным, вставочным и двигательным. Рефлекс — сложный акт, в осуществлении которого принимает участие значительно большее количество нейронов. Возбуждение, попадая в центральную нервную систему, распространяется на многие отделы спинного мозга и доходит до головного. В результате взаимодействия многих нейронов осуществляется ответная реакция организма на раздражение.

Спинной мозг

Спинной мозг - тяж длиной около 45 см, диаметром 1 см, находится в канале позвоночника, покрыт тремя мозговыми оболочками: твёрдой, паутинной и мягкой (сосудистой).

Спинной мозг находится в позвоночном канале и представляет собой тяж, который вверху переходит в продолговатый мозг, а внизу заканчивается на уровне второго поясничного позвонка. Спинной мозг состоит из серого вещества, содержащего нервные клетки, и белого, состоящего из нервных волокон. Серое вещество расположено внутри спинного мозга и окружено со всех сторон белым веществом.

На поперечном разрезе серое вещество напоминает букву Н. В нём различают передние и задние рога, а также соединяющую перекладину, в центре которой находится узкий канал спинного мозга, содержащий спинномозговую жидкость. В грудном отделе выделяют боковые рога. В них заложены тела нейронов, иннервирующих внутренние органы. Белое вещество спинного мозга образовано нервными отростками. Короткие отростки соединяют участки спинного мозга, а длинные составляют проводниковый аппарат двусторонних связей с головным мозгом.

Спинной мозг имеет два утолщения - шейное и поясничное, от которых отходят нервы к верхним и нижним конечностям. От спинного мозга отходит 31 пара спинномозговых нервов. Каждый нерв начинается от спинного мозга двумя корешками — передним и задним. Задние корешки — чувствительные состоят из отростков центростремительных нейронов. Их тела расположены в спинномозговых узлах. Передние корешки — двигательные — являются отростками центробежных нейронов расположенных в сером веществе спинного мозга. В результате слияния переднего и заднего корешка образуется смешанный спинномозговой нерв. В спинном мозге сосредоточены центры, регулирующие наиболее простые рефлекторные акты. Основные функции спинного мозга - рефлекторная деятельность и проведение возбуждения.

В спинном мозге человека заложены рефлекторные центры мышц верхних и нижних конечностей, потоотделения и мочеиспускания. Функции проведения возбуждения заключается в том, что через спинной мозг проходят импульсы от головного мозга ко всем областям тела и обратно. По восходящим проводящим путям в головной мозг передаются центростемительные импульсы от органов (кожа, мышцы). По нисходящим путям центробежные импульсы передаются от головного мозга в спинной, затем на периферию, к органам. При повреждении проводящих путей наблюдается потеря чувствительности в различных участках тела, нарушение произвольных сокращений мышц и способности к движению.

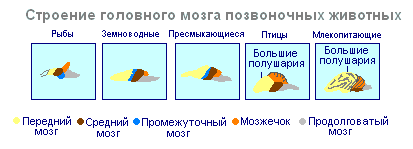

Эволюция головного мозга позвоночных

Образование центральной нервной системы в виде нервной трубки впервые появляется у хордовых. У низших хордовых нервная трубка сохраняется в течение всей жизни, у высших - позвоночных - в стадии эмбриона на спинной стороне закладывается нервная пластинка, которая погружается под кожу и сворачивается в трубку. В эмбриональной стадии развития нервная трубка образует в передней части три вздутия — три мозговых пузыря, из которых развиваются отделы мозга: передний пузырь дает передний и промежуточный мозг, средний пузырь превращается в средний мозг, задний пузырь образует мозжечок и продолговатый мозг . Эти пять отделов мозга характерны для всех позвоночных животных.

Для низших позвоночных - рыб и земноводных - характерно преобладание среднего мозга над остальными отделами. У земноводных несколько увеличивается передний мозг и в крыше полушарий образуется тонкий слой нервных клеток - первичный мозговой свод, древняя кора. У рептилий значительно увеличивается передний мозг за счет скоплений нервных клеток. Большую часть крыши полушарий занимает древняя кора. Впервые у рептилий появляется зачаток новой коры. Полушария переднего мозга наползают на другие отделы, вследствие чего образуется изгиб в области промежуточного мозга. Начиная с древних рептилий, полушария головного мозга становятся самым большим отделом головного мозга.

В строении головного мозгаптиц и пресмыкающихся много общего. На крыше головного мозга - первичная кора, хорошо развит средний мозг. Однако у птиц по сравнению с рептилиями возрастают общая масса мозга и относительные размеры переднего мозга. Мозжечок крупный и имеет складчатое строение. У млекопитающих передний мозг достигает наибольшей величины и сложности. Большую часть мозгового вещества составляет новая кора, которая служит центром высшей нервной деятельности. Промежуточный и средний отделы мозга у млекопитающих невелики. Разрастающиеся полушария переднего мозга накрывают их и подминают под себя. У некоторых млекопитающих мозг гладкий, без борозд и извилин, но у большинства млекопитающих в коре мозга имеются борозды и извилины. Появление борозд и извилин происходит вследствие роста мозга при ограниченных размерах черепа. Дальнейший рост коры приводит к появлению складчатости в виде борозд и извилин.

Головной мозг

Если спинной мозг у всех позвоночных животных развит более или менее одинаково, то головной мозг существенно отличатся размерами и сложностью строения у разных животных. Особенно резкие изменения в ходе эволюции претерпевает передний мозг. У низших позвоночных передний мозг развит слабо. У рыб он представлен обонятельными долями и ядрами серого вещества в толще мозга. Интенсивное развитие переднего мозга связано с выходом животных на сушу. Он дифференцируется на промежуточный мозг и на два симметричных полушария, которые называются конечным мозгом . Серое вещество на поверхности переднего мозга (кора) впервые появляется у пресмыкающихся, развиваясь далее у птиц и особенно у млекопитающих. Действительно большими полушариями переднего мозга становятся только у птиц и млекопитающих. У последних они покрывают почти все другие отделы головного мозга.

Головной мозг расположен в полости черепа. В него входят ствол и конечный мозг (кора больших полушарий).

Ствол мозга состоит из продолговатого мозга, варолиева моста, среднего и промежуточного мозга.

Продолговатый мозг является непосредственным продолжением спинного мозга и расширяясь, переходит в задний мозг. Он в основном сохраняет форму и строение спинного мозга. В толще продолговатого мозга расположены скопления серого вещества — ядра черепно-мозговых нервов. В состав заднего моста входят мозжечок и варолиев мост . Мозжечок расположен над продолговатым мозгом и имеет сложное строение. На поверхности полушарий мозжечка серое вещество образует кору, а внутри мозжечка - его ядра. Как и спинной продолговатый мозг выполняет две функции: рефлекторную и проводниковую. Однако рефлексы продолговатого мозга более сложные. Это выражается в важном значении в регуляции сердечной деятельности, состоянии сосудов, дыхания, потоотделения. В продолговатом мозге расположены центры всех этих функций. Здесь же находятся центры жевания, сосания, глотания, отделения слюны и желудочного сока. Несмотря на малую величину (2,5–3 см), продолговатый мозг представляет собой жизненно важный отдел ЦНС. Повреждение его может стать причиной смерти вследствие прекращения дыхания и деятельности сердца. Проводниковая функция продолговатого мозга и варолиева моста заключается в передаче импульсов из спинного мозга в головной и обратно.

В среднем мозге расположены первичные (подкорковые) центры зрения и слуха, которые осуществляют рефлекторные ориентировочные реакции на световые и звуковые раздражения. Эти реакции выражаются в различных движениях туловища, головы и глаз в сторону раздражителей. Средний мозг состоит из ножек мозга и четверохолмия. Средний мозг регулирует и распределяет тонус (напряжение) скелетных мышц.

Промежуточный мозг состоит из двух отделов - таламус и гипоталамус , каждый из которых состоит из большого числа ядер зрительных бугров и подбугровой области. Через зрительные бугры центростремительные импульсы передаются к коре больших полушарий от всех рецепторов тела. Ни один центростремительный импульс, откуда бы он ни шёл, не может пройти к коре, минуя зрительные бугры. Таким образом, через промежуточный мозг осуществляется связь всех рецепторов с корой больших полушарий. В подбугровой области расположены центры, оказывающие влияние на обмен веществ, терморегуляцию и железы внутренней секреции.

Мозжечок находится позади продолговатого мозга. Он состоит из серого и белого вещества. Однако в отличие от спинного мозга и ствола серое вещество - кора - находится на поверхности мозжечка, а белое вещество расположено внутри, под корой. Мозжечок координирует движения, делает их чёткими и плавными, играет важную роль в сохранении равновесия тела в пространстве, а также оказывает влияние на тонус мышц. При поражении мозжечка у человека наблюдается падение тонуса мышц, расстройство движений и изменение походки, замедляется речь и т.д. Однако через некоторое время движения и мышечный тонус восстанавливаются благодаря тому, что неповреждённые участки центральной нервной системы берут на себя функции мозжечка.

Большие полушария - наиболее крупный и развитый отдел головного мозга. У человека они образуют основную массу головного мозга и по всей своей поверхности покрыты корой. Серое вещество покрывает полушария снаружи и образует кору головного мозга. Кора полушарий человека имеет толщину от 2 до 4 мм и слагается из 6–8 слоёв, образованных 14–16 млрд. клеток, различных по форме, величине и выполняемым функциям. Под корой находится белое вещество. Оно состоит из нервных волокон, связывающих кору с расположенными ниже отделами центральной нервной системы и отдельные доли полушарий между собой.

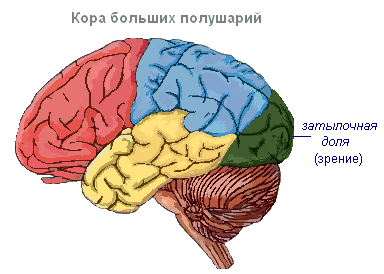

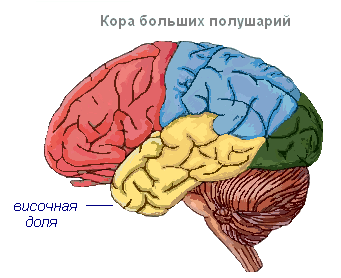

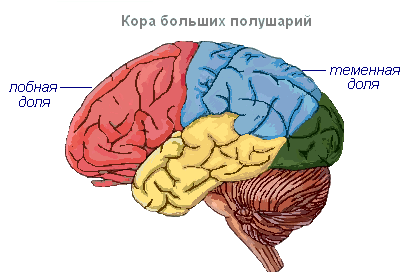

Кора головного мозга имеет извилины, разделённые бороздами, которые значительно увеличивают её поверхность. Три самые глубокие борозды делят полушария на доли. В каждом полушарии различают четыре доли: лобную, теменную, височную, затылочную . Возбуждение разных рецепторов поступают в соответствующие воспринимающие участки коры, называемые зонами , и отсюда передаются к определённому органу, побуждая его к действию. В коре выделяют следующие зоны. Слуховая зона расположена в височной доле, воспринимает импульсы от слуховых рецепторов.

Зрительная зона лежит в затылочной области. Сюда поступают импульсы от рецепторов глаза.

Обонятельная зона находится на внутренней поверхности височной доли и связана с рецепторами носовой полости.

Чувствительно-двигательная зона расположена в лобной и теменной долях. В этой зоне находятся главные центры движения ног, туловища, рук, шеи, языка и губ. Здесь же лежит и центр речи.

Полушария головного мозга - это высший отдел центральной нервной системы, контролирующий работу всех органов у млекопитающих. Значение больших полушарий у человека заключается ещё и в том, что они представляют собой материальную основу психической деятельности. И.П.Павлов показал, что в основе психической деятельности лежат физиологические процессы, происходящие в коре головного мозга. Мышление связано с деятельностью всей коры головного мозга, а не только с функцией отдельных её областей.

| Отдел головного мозга | Функции | |

| Продолговатый мозг | Проводниковая | Связь спинного и вышележащих отделов головного мозга. |

| Рефлекторная | Регуляция деятельности дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем:

|

|

| Варолиев мост | Проводниковая | Соединяет полушария мозжечка между собой и с корой больших полушарий головного мозга. |

| Мозжечок | Координационная | Координация произвольных движений и сохранение положения тела в пространстве. Регуляция мышечного тонуса и равновесия |

| Средний мозг | Проводниковая | Ориентировочные рефлексы на зрительные, звуковые раздражители (повороты головы и туловища ). |

| Рефлекторная |

|

|

| Промежуточный мозг | таламус

гипоталамус

|

|

Кора больших полушарий

Поверхность коры больших полушарий у человека составляет около 1500 см 2 , что во много раз превышает внутреннюю поверхность черепа. Такая большая поверхность коры образовалась благодаря развитию большого количества борозд и извилин, в результате чего большая часть коры (около 70%) сосредоточена в бороздах. Самые большие борозды больших полушарий - центральная , которая проходит поперёк обоих полушарий, и височная , отделяющая височную долю от остальных. Кора больших полушарий, несмотря на малую толщину (1,5–3 мм) имеет очень сложное строение. В ней насчитывают шесть основных слоёв, которые отличаются строением, формой и размерами нейронов и связями. В коре находятся центры всех чувствительных (рецепторных) систем, представительства всех органов и частей тела. В связи с этим к коре подходят центростремительные нервные импульсы от всех внутренних органов или частей тела, и она может управлять их работой. Через кору больших полушарий происходит замыкание условных рефлексов, посредством которых организм постоянно, в течение всей жизни очень точно приспосабливается к изменчивым условиям существования, к окружающей среде.